お知らせ 食物栄養学科

【食物栄養学科】実験実習紹介② 2年次後期 食品衛生学実習

食品衛生学実習では、栄養士・管理栄養士にとって重要な食品衛生の基礎を学びます。具体的には、飲料水の水質、食品の品質及び添加物等の理化学検査の方法やマスターテーブル法等について学修します。その他、食中毒の原因となる微生物の特徴や微生物検査等を行い、その実験結果に基づいて、食品の安全性について正しく理解し、正確に判断できる力を身につけていきます。

今回の授業では、微生物試験「食品中の微生物検出」について実験を行いました。

食品中には種々の微生物が存在しており、食中毒に関与する微生物も存在することがあります。給食の運営・提供にあたっては、HACCPや大量調理施設衛生管理マニュアル等に十分に沿って調理を行い、食中毒発生防止に取り組んでいますが、実際に給食を提供する現場においても、食中毒が発生することが多々あります。

微生物試験「食品中の微生物検出」では、食中毒の原因菌を検査する際に用いるPolymerase Chain Reaction(PCR)法を行いました。食品衛生の観点から食中毒発生時に、その原因菌を検出する方法の一つであるPCR法の原理と実施について、また原因菌を同定することの重要性について学修してもらうことが今回の授業の主な目的です。

今回の実験では、モデル実験として、市販の納豆からの納豆菌(Bacillus subtilis var. natto)の検出を、納豆菌のホスホマイシン耐性因子(fosB遺伝子)の一部を増幅するプライマーを使用したコロニーダイレクトPCR法(cdPCR法)で行ないました。また、negative controlとして大腸菌(Escherichia coli)を用いました。

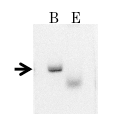

実験の結果では、大多数の班が納豆菌の平板培養(シャーレ内の寒天培地で菌を培養する方法)やcdPCR法を的確に実施することができ、下記に示す実験結果の通り正しい実験結果(納豆菌ではPCR産物が増幅されるが、大腸菌ではPCR産物は確認できない)を得ることが出来ました。得られた実験結果について、調べ学習やレポートの考察等で振り返り、今後の学修に生かしていきます。

|  |

| 納豆菌の平板培養の様子 | 実験結果(PCR産物の電気泳動法での確認) |

| B: 納豆菌、E: 大腸菌、矢印がPCR産物を示す |