お知らせ 食物栄養学科

【食物栄養学科】卒業セミナー紹介⑤ 『長谷川研究室』

2年次後期の卒業セミナーでは、学生が希望する教員の研究室に所属し、興味や関心のあるテーマについて調査・研究を行います。

今回は、長谷川研究室での卒業セミナーの様子を紹介します。

ゼミのテーマは“食べる”です。

栄養士、管理栄養士さんは、幼児期から学童期、成人、老年期それぞれの年代の人の“食べる”に携わる仕事です。健康な人にも、疾患を持ち食事制限のある人にも“おいしい”と感じて食べていただくこと、それは人生のQOL(生活の質)をあげることにもつながります。

私たちのゼミは、2つの側面から、“食べるということ”について学んでいきました。

その1.“味覚の不思議と味覚が進化の過程で私たちにもたらしたもの”を学ぼう。

①《誰かに話したくなる!「和食と日本人」おもしろ雑学》、《ヒトは脳から太る》,《「おいしい」となぜ食べすぎるのか‐味と体のふしぎな関係」》、《「おいしさ」の錯覚‐最新科学で分かった、美味の真実》など7冊をテキストとして、各人、気になったこと、学んだこと、このゼミで調べてみたいと思ったことを発表しました。

②NHKスペシャルの”食の起源”を題材に、生物の進化からみた“糖”、“塩”“脂”、”酒”、“美食”が人体に及ぼす影響、役割、これからの食事について考えました。

その2.“摂食の方法と健康、味の感じ方”について調べてみよう。

①糖尿病と食事

糖尿病は、その予備軍も含めると336万人ともいわれる深刻な病気です。いわゆる生活習慣病の1つですが、治療法としてはまず薬よりも食事と運動といわれるように、その入り口にいる人たちにとっては、食事の内容を変えることにより健康になることもできます。「よく噛んでゆっくり食べる」、「食物繊維をたくさん摂る」、「食べる順番を考えるとよい」とよくいいますが、それは食後の血糖値にどのような影響を与えるのでしょうか?

まず、予備実験でおやつ程度のお菓子や果物を食べて、血糖値の上昇の様子をみてみました。それくらいの量では血糖値が顕著に上昇することはありませんでした。

そこで、各人自分が調べたいことを決め、主に夕食時、食前、食後の血糖値を経時的に測定することにより、自分の??を調べて、その結果をプレゼンテーション形式で発表しました。

ゼミの学生さんが考えて調べたテーマをまとめると次のようになります。

・同じ食事の内容で食べる順番をかえた時、血糖値の上がり具合はどうなるか。

・果物には糖分がたくさん含まれているというが、血糖値の上昇にはどのように影響するのか?

・糖質の種類(精白糖、黒砂糖、自然の甘味料と言われる羅漢果、人工甘味料など)によって、血糖値の上がり方は変わる?

・野菜ジュースをのむことでも血糖値の上昇は抑えられる?

②空腹状態と美味さの関係。

空腹は最高の調味料というけど、本当?どれくらい食べたら美味しくなくなる?をテーマに数種類の食品(イチゴ、おにぎりなど)を空腹状態から食べ始めて、“おいしさ”の感じ方の変化をみました。

【実験の結果】

①糖尿病と食事

やはり、野菜から食べた方が血糖値は上がりにくく、食物繊維も効果がありました。意外だったのは、人工甘味料で血糖値の上がり方が急だったこと。これはもう一度調べてみる必要があります。野菜ジュースは、血糖値上昇防止効果が十分にありました。

②空腹状態と美味さの関係

やっぱりどんなに好きな物でも、お腹がいっぱいになるにつれて美味しいと思わなくなりました。

| 写真1.何を調べる? |

| みんなそれぞれ、自分のテーマをホワイトボードに記入していきます。 |

|

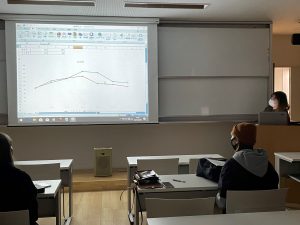

| 写真2.研究成果の発表1。血糖値の上昇(赤い線)は緩やかになりました。 |

|

| 写真3.研究成果の発表2。いろいろな糖類と血糖値上昇の関係をグラフにしたものです。 |

|

| 写真4.研究成果の発表3。満腹が美味しさに与える影響の発表です。 |

| イチゴは40粒まで食べたそうです。 |

|

現代の栄養士さんにとって、糖尿病は避けて通れない病気です。食事の工夫が必要ですね。また、どんなに好きな食べ物でもたくさん食べ過ぎると美味しくなくなります。ゼミで調べ体験したことが、現場でも役に立ってくれるといいですね。