お知らせ 食物栄養学科

【食物栄養学科】実験実習紹介⑪ 2年次後期 解剖生理学実習

2年生後期に開講されている解剖生理学実習をご紹介します。

1年生の時に学んだ体のつくり(解剖)とはたらき(生理)について、自身の体や模型、標本、測定器具を通して、見て、触れて、体験して、その理解を深めていきます。また、実習中に得られた体のはたらきを示す数値について、データの処理をし、その結果についての発表を行うことで、科学的なプレゼンテーション能力を高めます。

実習のテーマは以下の9つです。

A.形態・骨格に関する実験。 B.胸腹部内臓に関する実験。 C.細胞・組織に関する実験。 D.血液に関する実験。 E.体温に関する実験。 F.循環に関する実験。 G.呼吸に関する実験。 H.排泄に関する実験。 I.味覚に関する実験。

最後に各テーマについてのプレゼンテーションを行います。

4人から6人の小グループに分かれ、毎回テーマに沿った実験を進めていきます。

解剖生理の範囲は、全身に及ぶので、実験内容も様々。なかなか大変ですが、皆、真剣に取り組んでいます。2年間で学んだ“体のこと”の集大成です。

以下に、実習内容を写真と共に紹介します。

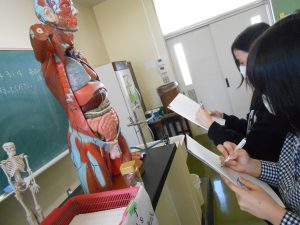

| 実習B.胸腹部内臓に関する実験 | |

| 人体内臓模型のスケッチをしています。概観をスケッチしいろいろな臓器の配置や色調を改めて確認したあと、各臓器を取り出し、それぞれの臓器のつくりや、はたらくしくみをもう一度復習!!模型とはいえ臓器を手にすることはめったにないので、結構リアルに感じることができたという感想も。(令和元年撮影) |

| 実習C.細胞・組織に関する実験 | |

| 全身の組織の標本を顕微鏡で観察、スケッチ中です。顕微鏡を見ながらのスケッチは初めてで、結構難しそうです。書けませ~ん、といっていた学生さんも、終わる頃にはコツをつかんで、いろいろな細胞や繊維が集まった結構リアルな“組織”ができあがります。それにしても、みんな真剣な表情ですね。(令和2年撮影) |

| 実験D.血液に関する実験 | |

| 血液のはたらきに関する実験です。穿刺での採血後、自分の血液型を調べています。私の血液型は、A型? B型? O型? AB型?Rh型についても分かります。 また貧血かどうかを調べる実験も行います。(令和2年撮影) |

| 実験F.循環に関する実験 | |

| 心臓のはたらきに関する実験です。心音を聞き、脈拍数や血圧を測定します。聴診器を使っての血圧測定は初めてで、難しいそうです。すぐに聞き取れる時と、なかなか難しい時と。はじめは測定に時間がかかっていた学生さんも、そのうちにテキパキと測定ができるようになり、ちょっと看護師さんになったような気分かな。(令和2年撮影) |

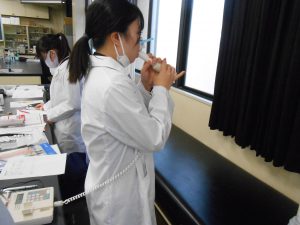

| 実験G.呼吸に関する実験 | |

| 呼吸の機能を調べる実験です。呼吸数と肺活量を調べます。肺活量は、体位によってちがう?たとえば、寝ているとき、立っているとき。調べてみましょう。自分の肺の機能の一部が分かります。測定開始時は、何となくだったのが、実際に数値が出ると大きな値を出そうと皆さんなかなか真剣です。(令和2年撮影) |

| 実習まとめ.プレゼンテーション | |

| 実習で得たクラス全員のデータについて、みんなの前で発表します。生理学関係のテーマについて各班で分担しました。実験結果で得られる結果(数値)の違いを、分かりやすく示すにはどうしたらいいかをテーマにしました。それぞれに工夫の跡があり、かなりいいプレゼンテーションでした。 プレゼンテーションにもそれぞれの個性が出ます。 (令和2年撮影) |