お知らせ 食物栄養学科

【食物栄養学科】実験実習紹介③ 1年次前期「生化学実験」

この授業は、現代の生化学研究に使われる種々の実験法の原理や手法について実験を通して学ぶものです。

生化学は栄養学の基礎となる根幹科目の一つです。そこでは、三大栄養素(糖質、脂質およびタンパク質)の性質とその代謝機構、そして遺伝情報の制御機構について学びます。生化学実験は、生化学の知識を基に(1)課題に積極的・主体的に取り組む姿勢を養う、(2)実験を通して自然現象や生命現象を理解する目を養う、(3)実験ノートやレポートの書き方等を含む基礎的実験遂行力を修得する、ことを目的に行われます。

今回紹介するのはPolymerase Chain Reaction(PCR)法で増幅させたDNAを、アガロースゲル電気泳動法という手法で確認する実験です。

|  | |

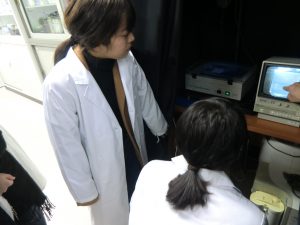

| (1)アガロースゲルへのDNAサンプルの導入 | (2)トランスイルミネーター(紫外線照射装置)でのDNAの確認 |

学生たちは自分たちが増幅させたDNAを目で確認して、DNA鑑定等で広く用いられるPCRの手法について体感し、新鮮な驚きを感じたようでした。

生化学実験ではこの他に、酵素に関する実験(デンプン分解酵素活性検出、タンパク質分解酵素産生菌の検出)、タンパク質に関する実験(血清からのグロブリンの精製、SDS-ポリアクリルアミドゲル電気泳動、ウェスタンブロット法)や核酸・遺伝子に関する実験(動物組織からのDNA精製、アガロースゲル電気泳動)などを行います。